Blog

Von Erfahrung profitieren – aber fair!

Die Honorierung der persönlichen Erfahrung ist in der Schweiz üblich und breit akzeptiert. Aus Gleichstellungssicht ist wichtig, dass Erfahrungsanteile im Lohn diskriminierungsfrei bestimmt und separat ausgewiesen werden – dies am besten eingebettet in ein transparentes und gut gepflegtes Lohnsystem.

Anforderungen an «faire» Löhne sind unterschiedlich und oft widersprüchlich. Das gilt auch bei der Honorierung von Erfahrung. Ist es fair, dass erfahrene Mitarbeitende mehr Lohn erhalten als Personen, welche neu in eine Funktion einsteigen? Oder ist es vielmehr so, dass damit Ungerechtigkeit hergestellt wird und insbesondere jüngere Mitarbeitende benachteiligt werden? Tatsache ist, dass in der Schweiz sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Hand ein personenbezogener Erfahrungsanteil weit verbreitet ist. Erfahrenere – in der Regel ältere – Mitarbeitende verdienen in der Tendenz in der gleichen Funktion mehr als jüngere.

Diese Praxis beruht auf der Feststellung, dass durch Erfahrung und damit verbundenem Lernen Kompetenzen erworben werden, die für die Erfüllung der Funktion nützlich sind. Dabei zeigt sich bei den allermeisten Tätigkeiten, dass nutzbare Erfahrung besonders am Anfang rascher ansteigt und ein Zuwachs nicht in jedem Fall über die gesamte Laufbahn nachzuweisen ist. Daraus folgt, dass ein erfahrungsbezogener Lohnzuwachs zeitlich und umfangmässig beschränkt werden sollte. Es gibt auch Stimmen, welche Erfahrungsanteile generell kritisch beurteilen und sie als ungerechtfertigt erachten.

Die Frage, ob ein Erfahrungsanteil entrichtet werden soll oder nicht, muss jedes Unternehmen für sich selber beantworten, dies sowohl bezogen auf die Festlegung der Einstiegslöhne als auch die spätere Lohnentwicklung. Wird aber ein Erfahrungsanteil vorgesehen, ist es wichtig, ihn diskriminierungsfrei zu bestimmen.

Erfahrung aus vorausgehenden Tätigkeiten – Festlegung von Einstiegslöhnen

Es kommt vor, dass nur unternehmensinterne Erfahrung honoriert wird, also alle neu einsteigenden Mitarbeitenden denselben Lohn haben. Dies ist aber die Ausnahme. In der Regel wird beim Eintritt die Erfahrung aus vorangegangenen Tätigkeiten berücksichtigt. «Erfahrung» oder gar «nutzbare Erfahrung» ist aber als qualitative Grösse nicht einfach objektiv messbar, sondern muss angenähert werden. Um dies systematisch zu tun, stehen insbesondere drei Möglichkeiten im Vordergrund.

1) Die Biografie unter der Lupe

Die Betrachtung der Biografie der Mitarbeitenden ist vor allem bei öffentlichen Arbeitgebenden eine verbreitete Methode. Sie wird – oft etwas weniger systematisch – aber auch in der Privatwirtschaft genutzt. Dabei werden die vorhandenen Erfahrungsjahre durch Ähnlichkeitsvergleiche daraufhin geprüft, wie nützlich sie für die konkrete Funktion sind und entsprechend ganz oder anteilsmässig zur Festsetzung des Einstiegslohns angerechnet.

Diese Prüfung ist nicht einfach und birgt als menschlicher Beurteilungsprozess generell das Potenzial von Ungleichbehandlung. Dazu kommt aus Gleichstellungssicht ein weiteres Problem: Wird die Berufserfahrung in den Mittelpunkt gestellt, ist das nachteilig für Frauen. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es die Norm, ausschliesslich Berufserfahrung zu betrachten. Heute hat sich vielerorts die Erkenntnis durchgesetzt, dass für den Beruf nutzbare Kompetenzen auch anderswo erworben werden können, sei es in der Haus- und Familienarbeit, in Freiwilligentätigkeiten, in Politik, Sport und anderen Lebensbereichen. Und doch: die ausserberufliche Erfahrung wird sehr selten gleichwertig erachtet. Sie wird einerseits meist nach einem reduzierten Schlüssel (z.B. hälftig) angerechnet oder sogar nur bei den Tätigkeiten einbezogen, wo eine direkte Verbindung erwartet wird. So wird etwa Haus- und Familienarbeit nur bei sogenannt «hausarbeitsnahen» Funktionen (Pflege, Erziehung etc.) als Erfahrung angerechnet.

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Oft wird der Beschäftigungsgrad berücksichtigt, das heisst, bei Teilzeitarbeit wird ein Berufsjahr nicht als ganzes Jahr, sondern nur entsprechend dem Beschäftigungsgrad angerechnet. Erwirbt eine Person, die 60 statt 100 Prozent arbeitet, wirklich 40 Prozent weniger nutzbare Erfahrung? Diese Frage ist mit Ausnahme von wenigen speziellen Funktionen – Chirurgie ist dazu ein bekanntes Beispiel – in der Regel zu verneinen.

2) Bestimmung von Schlüsselkompetenzen – präzise, aber aufwändig

Bei dieser Methode stehen die Kompetenzen der Mitarbeitenden im Fokus, konkreter die sogenannten Schlüsselkompetenzen. Dies sind übergreifende und flexibel einsetzbare Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse, wie sie etwa im Kompetenzmodell der Bundesverwaltung beschrieben sind. Sie bieten eine allgemeine Grundlage zur Bewältigung von Anforderungen und Belastungen in verschiedenen Kontexten und können entsprechend auch überall erworben werden. Ob Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit oder Organisationsfähigkeit… Schlüsselkompetenzen sind nebst spezifischen Fachkompetenzen von grosser Relevanz. Wo kompetenzbasierte Verfahren zur Erfassung der Erfahrung zum Einsatz kommen, werden die für die Funktion notwendigen Schlüsselkompetenzen festgelegt und anschliessend beurteilt, in welcher Ausprägung sie bei der konkreten Person vorhanden sind.

So kann die zu honorierende Erfahrung unabhängig von Geschlecht, Alter oder persönlicher Biografie bestimmt werden. Jüngeren Personen wird also nicht per se eine tiefere nutzbare Erfahrung zugeschrieben, sondern bei allen wird das effektive Kompetenzprofil erfasst. Diesem Vorteil steht der Nachteil gegenüber, dass der Aufwand relativ gross ist. Deshalb ist dieses Vorgehen vor allem dann zielführend, wenn der gesamte Personalprozess (also auch die Rekrutierung, die Personalentwicklung etc.) auf einem kompetenzbasierten Modell beruht.

3) Lebensalter – (zu?) einfache Annäherung

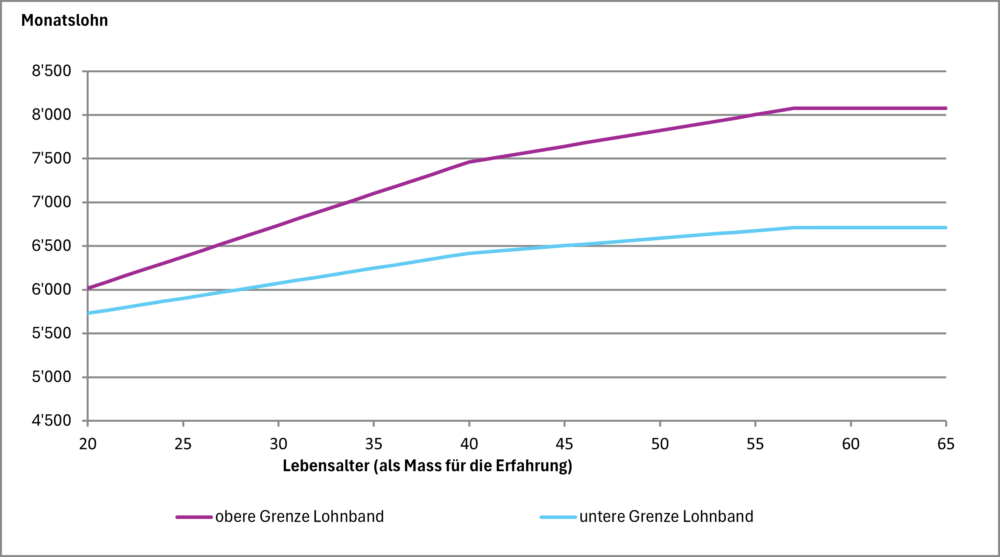

Diese Methode folgt dem Grundsatz: mit zunehmendem Lebensalter steigt auch die für die Funktion nutzbare Erfahrung, weil Lernen überall möglich ist. Die persönliche Erfahrung wird also mit dem Lebensalter angenähert und entsprechend ein altersbezogener Einstiegslohn vorgesehen. Der Anstieg wird dabei in der Regel nicht linear angelegt, sondern so definiert, dass der Anstieg im jüngeren Alter höher ist und am Schluss flach wird. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines solchen altersbezogenen Lohnbandes, welches in der Form etwa dem statistischen Verlauf der Löhne in der Privatwirtschaft gemäss der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung entspricht.

Der grosse Vorteil dieses Vorgehens ist die Einfachheit: Es ist nicht nötig, die Ähnlichkeit von vorangehenden Tätigkeiten zu beurteilen oder Regelungen für in ausserberuflichen Tätigkeiten verbrachte Lebensjahre und Teilzeitpensen festzulegen. Das spart viel Zeit – und es besteht aus Gleichstellungssicht kein Diskriminierungspotenzial. Nun kann eingewendet werden, dass es nicht dasselbe ist, ob jemand 10 Jahre vollzeitlich als Projektleitung gearbeitet hat oder nur teilzeitlich, unterbrochen durch eine Weltreise und einen längeren Elternschaftsurlaub. Mit Sicherheit ist die Orientierung am Lebensalter grob, dennoch ist diese grobe Annäherung oft eine gute und praktikable Lösung. In Situationen, in denen die identische Anrechnung der Erfahrung bei Personen mit unterbrochenen oder untypisch verlaufenden Berufsbiografien überhaupt nicht stimmt, können Sonderregelungen greifen. Etwa, indem ein tieferer Einstiegslohn festgelegt wird, welcher nach einer gewissen Zeit in der Funktion korrigiert wird.

Erfahrungszuwachs im Unternehmen

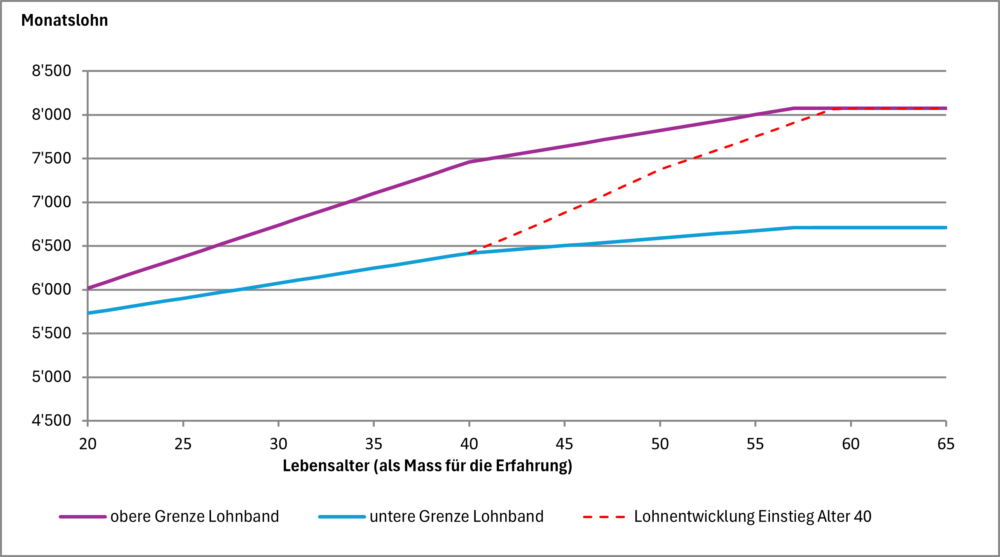

Die im Unternehmen erworbene Erfahrung – also der Erfahrungszuwachs nach Übernahme der Funktion – wird im Rahmen der Lohnentwicklung honoriert, gleichzeitig soll so ein Anreiz für den Verbleib im Unternehmen geschaffen werden. Die Lohentwicklung kann verbunden werden mit einer Berücksichtigung der Leistung (d.h. höherer Anstieg bei besserer Leistung), wobei diese diskriminierungsfrei erfasst werden muss. Sie kann auch berücksichtigen, dass sich die nutzbare Erfahrung in der Regel nach dem Einstieg ins Unternehmen rascher entwickelt als später. Dann wird zu Beginn der unternehmensinternen Laufbahn ein höherer Anstieg vorgesehen als später, wie es die gestrichelte Linie im dargestellten Lohnband zeigt.

Die Festlegung des Einstiegslohns hat entscheidenden Einfluss auf die Lohnentwicklung: Werden Personen mit ununterbrochener, vollzeitlicher Berufstätigkeit mit einem höheren Lohn eingestellt, ist ihre Ausgangsbasis für die Lohnentwicklung höher und Unterschiede bleiben bei gleicher Lohnentwicklung auch nach vielen Dienstjahren bestehen. Eine anfänglich tiefere Einstufung hat also auch nach Jahren in derselben Funktion zur Folge, dass der Lohn bei gleicher Leistung tiefer ist als bei einer Person mit einer vorangehenden Vollzeiterwerbsbiografie. Dies ist nicht nachvollziehbar: Gibt es noch Unterschiede in der Erfüllung der Funktion, so sind diese persönlich bedingt (also leistungsbezogen) und nicht eine Folge der Erwerbsbiografie. Das bedeutet: Wird die beim Einstieg zu berücksichtigende Erfahrung aufgrund der Biografie bestimmt, braucht es einen wirksamen Korrekturmechanismus. Beispielsweise kann nach einer bestimmten Zeit (z.B. 5 Dienstjahre) eine Lohnüberprüfung vorgenommen werden und im Quervergleich zu anderen Funktionstragenden bestimmt werden, welche einmalige Lohnerhöhung für tiefer eingestufte Personen ausgleichend vorgenommen werden muss, damit die Gleichbehandlung gewährleistet ist.

Hilfreiche Systematik

Bei der Honorierung der Erfahrung im Lohn gilt wie bei allen anderen Lohnbestandteilen: Systematik und Transparenz fördern die Akzeptanz und ermöglichen eine klare Handhabung. Am besten möglich ist dies mit einem nachvollziehbaren, massgeschneiderten diskriminierungsfreien Lohnsystem.

Das Online-Tool Logib Lohnsystem, welches vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann gratis zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht die Erstellung eines einfachen Lohnsystems für KMU. Die Form der Lohnbänder kann so gewählt werden, dass die Erfahrung angepasst an die Situation des Unternehmens berücksichtigt wird.

Zur Person:

Marianne Schär Moser ist Arbeitspsychologin mit Arbeitsschwerpunkt Gleichstellung und eigenem Büro in Bern (www.schaermoser.ch). Sie unterstützt Unternehmen und Organisationen auf dem Weg zu gleichstellungsgerechten Lohnsystemen und berät zu Fragen der Lohngleichheit. Sie hat beim Werkplatz Égalité einen Fachinput zur internen Lohngerechtigkeit gemacht.

Hier geht's zum Teil 1 der Serie: